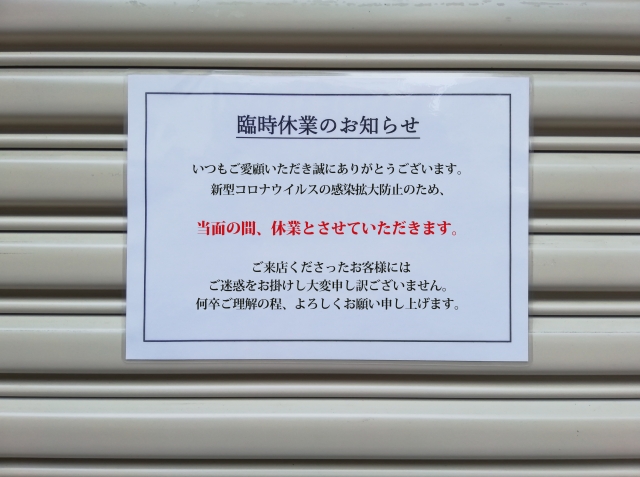

新型コロナウイルス感染症による事業者に対する休業要請と人々への外出自粛により、経済面への影響は深刻さを増しています。

企業はテレワークを実施し、出勤時間も短縮するなど様々な対応に追われていますし、店舗を運営する事業者なども休業要請が続く間の資金繰りに悩まされている状態です。

いつまでこの休業要請が続き対象となったままなのか、それまでどのように資金繰りをつないでいけばよいのか、手元の資金はどのくらい必要なのかわからないことだらけの中誰に相談してよいかわからず手探りで事業を続けている経営者もいることでしょう。

事業を続けたくてもこれ以上休業要請が続けば、たちまち手元の資金は枯渇する可能性もあります。

そこで、引き続き事業を続けていくためにも知っておきたい、現段階で確認できている外出自粛や休業要請の動きについてご説明します。

目次

世界各地の休業要請で海外経済の影響が日本にも!

日本だけでなく世界で拡大しつづける新型コロナウイルスの感染ですが、メキシコでも不可欠な活動を除く活動の停止という措置が5月末まで延長されるようです。

休業要請などで2か月に及び経済活動が停止することとなり、メキシコ経済はさらに冷え込んでいる状況ですが日本も他人事ではありません。

中小企業の大量倒産に失業の増加、1995年にテキーラショックと呼ばれた通貨危機のときよりも戦後最悪の成長率といわれる状況が訪れようとしているようです。

メキシコの連邦政府は貧困層向けの弱者への対策に終始しており、企業を支援する対策をほとんど講じていないことから、進出日系企業も休業要請で多くが操業停止に追い込まれています。

緊急事態宣言の一部解除で休業要請は?

2020年5月14日、政府は新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の一部解除を決めたわけですが、すべての地域が解除されたわけではありません。

重点的に感染拡大防止の取り組みを進めている13の特定警戒都道府県の中では茨城県・愛知県・岐阜県・石川県・福岡県、それに加え特定警戒都道府県に指定されていなかった34の県は解除の対象となりました。

しかし東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県・北海道は解除に至らず延長となり、再度21日に解除となるか判断するようです。

緊急事態宣言解除の対象となった地域では、感染防止策を前提として社会や経済の活動が再開され、休業要請なども緩和や縮小という動きが進んでいくでしょう。

すでに休業要請の緩和への動きを見せる地方自治体もあり、自粛要請が縮小されていくと考えられます。

これまで営業できなかった事業でも、少しずつ経済活動が再開できるようになることは、廃業や倒産という最悪の事態を避けることができる流れに進む可能性も高くなるはずです。

緩和後もすぐにV字回復には至らない?

休業要請が緩和されたからといって、すぐに新型コロナウイルス感染症の影響のなかった状態に戻るとはいえません。

経済がV字回復を果たすまでの道のりは、けっして容易なものではないでしょう。

密閉・密集・密接という3密を避け、オンラインサービス活用やテレワークなどがすっかり定番化してしまっている状態で、完全にウイルスが終息していないのに旅行やレジャーに出かけたり外食したりする気になれない方も少なくないからです。

外食業界や観光・旅行業などの中小企業では、資金繰りが行き詰まってしまい事業を継続できるか窮地に立たされているケースも少なくありません。

休業要請が緩和されても先行きは見通せず、想定以上に経済へのダメージが大きくなっていることに対する不安はぬぐえない状況といえるでしょう。

東京圏や大阪圏は緊急事態宣言の対象のまま

2020年5月15日段階で緊急事態宣言解除の対象となった地域は、日本のGDPに占める割合では約5割です。

緊急事態宣言解除の対象となった地域の消費が、本来の水準に戻ると仮定した場合には1か月間で約6兆円の消費が回復すると考えられます。

しかし東京圏や大阪圏など中心エリアは緊急事態宣言の対象のままなので、本格的に経済が回復する状況には至らないでしょう。

たとえ緊急事態宣言が解除となり休業要請が緩和されたとしても、東京圏や大阪圏との往来が制限対象となったままでは、新しい生活様式を継続することとなってしまうからです。

日本経済がV字回復するまでの道のりは、やはり非常に厳しい状況にあると言わざるを得ません。

どのように感染拡大を防止し経済活動を再開するか

緊急事態宣言を発出することや休業要請・自粛要請を開始・強化することよりも、それらの解除・緩和・終了の取り決めのほうが難しい状況です。

特に新型コロナウイルスは様々なことが判明していない正体不明のウイルスなので、そのウイルスとの戦いにおいてどのタイミングを出口とするのか見極めることは簡単ではありません。

海外では経済への悪影響が長引いてしまい、倒産や失業などが増え不安が大きくなっている中で、さらに生活や事業を制限することに反対する声も挙がっているようです。

その反対の声を意識し、社会活動や経済活動を再開しようとする動きも見られますが、すでに感染の第2波といえる状況となり出口戦略の難しさが認識されています。

予想以上に手ごわい新型コロナウイルスを前にして、短期戦ではなく長期戦での戦略に考えをシフトさせなければならない状況であり、事態が収束するまで感染拡大防止と社会・経済活動の両立をどのように行うのか模索しなければならないようです。

手探りの対応が続く中で求められること

中小企業などの場合、先が見通せない中で事業をいつまで縮小すればよいものか、手元に資金を確保しておくべき金額がどの程度なのかわからないことだらけです。

再開に向けて投資を加速させるべきか、そのタイミングはいつなのか、判断に迷うことも少なくありません。

感染状況や医療体制なども地域によって差がありますし、経済の状況なども異なります。そのため施設の使用制限や休業要請なども、地域ごとの感染状況などに応じた適切な判断が求められます。

外出制限や休業要請など自粛にむけた取り組みをどのような条件で緩和・解除するのか、社会・経済活動を再開させるまでの手順、さらに再度感染が拡大したときの再び休業要請が出される条件などロードマップが必要です。

東京都が出した休業要請の緩和や再要請のロードマップ

2020年5月15日、大阪府に続き東京都でも、感染症防止と経済社会活動の両立を図るために段階的な自粛要請の判断を行うとしました。

緊急事態宣言が解除された後で、感染状況や医療体制など具体的な指標を用いながら段階的に緩和する考えです。

休業要請の緩和や感染拡大防止に向けたすロードマップの骨格を明らかにしたのですが、入院中や重症患者数・PCR検査で確認された感染者の割合を示す陽性率なども加味し、判断するということでした。

今後、区市町村や経済団体の意見により検討を進め、詳細なロードマップを再度公表する考えも示しています。

休業要請が緩和される目安となる指標と数値

東京都が今回公表した、休業要請の緩和や第2波に備え再度休業要請するときの判断の目安となる指標は、具体的には次の7つです。

- 1週間の平均でいずれも1日あたり新たな感染確認が20人未満

- 感染経路不明者の割合が50%未満

- 感染者の週単位の増加比率が前の週より低いなど週単位の増加比率

- 重症患者の数

- 入院患者の数

- 検査で感染が確認された割合を示す陽性率

- 都の受診相談窓口の相談件数

緩和する場合、2週間単位で状況を評価しながら段階的に実施する流れです。

また、休業要請を緩和した後で感染状況を示す①~③の指標のうち、いずれか1つでも目安となる数値を超えれば都独自の東京アラートを出し警戒を呼びかけるとしています。

東京アラートの効果がなかったら

都独自の東京アラートを出してもその効果がなかった場合、再び休業要請するときの目安の数値は次のとおりです。

- ・1週間の平均でいずれも1日あたり新たな感染確認が50人以上

- ・感染経路不明者の割合が50%以上

- ・感染者の週単位の増加比率が2倍以上

これらの複数で目安を超えた場合、再び休業要請が出される対象になります。

休業要請の緩和は段階的に行う

東京都が行う休業要請の緩和は、施設の特性やクラスター発生の有無などを考慮しながら段階的に実施するとしています。

現在、遊興施設などに対する休業要請や飲食店などは営業時間の短縮要請の対象としていますが、この状況はステップ0としています。

先に述べた3つの指標がすべて目安を下回ったときには、専門家の意見を踏まえながら緩和実施となりますが、まずは入場制限など条件付きで博物館・美術館・図書館などの文化的施設は休業要請緩和の対象とすることをステップ1として行うようです。

さらにクラスター発生の前例のない3密になりにくい劇場などの施設は、開放時間の制限や座席の間隔をあけることを前提とし、さらに飲食店の営業時間短縮の一部緩和も行うことをステップ2としています。

クラスターが発生したことのある施設と感染リスクの高い施設以外でも、入場制限を設けることを前提にステップ3として再開の対象とするとしています。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響で休業要請を余儀なくされている中小企業や個人事業主にとって、いつまでこの状態が続くのかと先のみえない戦いに対し、ある程度の指標が示されるようになってきたといえるでしょう。

外出や休業要請などをどのような条件で緩和・解除するのか、さらにどのような手順で社会・経済活動が再開されるのかわからないことだらけでは、今どのくらいのお金を手元に確保しておけばよいかも相談できず判断しにくい状況です。

特に中小企業などの場合、大企業とちがって資金面での体力が弱いため、休業が続けば最悪の場合には倒産という事態に陥る可能性もあります。

苦しい資金繰りで悩んでいる状況から打破するためにも、今すぐにできる資金繰り対策について最善の策を考えていくことが必要です。

事業計画から資金調達、経営支援まで・・・

事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。

- 事業を安定させたい方

- 新規事業を立ち上げたい方

- 経営に関する相談をしたい方

- 資金繰りにお困りの方

- 保険として資金調達先を知っておきたい方

コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..

大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。

事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。

事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。

まずはお気軽にご相談ください。